W88 – Link vào W88 mới nhất 2025 – Trang chủ W88 chính thức

W88 là một trong những địa chỉ chơi cá cược đáng tin cậy luôn nằm trong top nhà cái sở hữu lượng khách hàng áp đảo trên thị trường. Điều gì đã giúp W88 đạt được vị trí vững chắc như ngày hôm nay? Hãy cùng khám phá ngay sau đây!

Cách truy cập W88

Trong một số thời điểm nhất định, do ảnh hưởng của chính sách từ các nhà mạng nên bạn có thể sẽ gặp khó khăn khi truy cập link vào W88 hay thực hiện thao tác W88.com login.

Để giải quyết nhanh chóng vấn đề đó, bạn nên sử dụng đường link phụ để đăng nhập W88 nhà cái châu Á với các tên gọi khác như W88 213, W88Vt, W888…

Tại đây, chúng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra và giới thiệu đến bạn link vào W88 an toàn nhất. Tất cả đều dễ dàng truy cập bằng máy tính hay điện thoại tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng của từng người.

W88 link mới nhất hôm nay

Tổng quan về W88 club

Sau đây là những thông tin quan trọng về nhà cái W88:

- W88 là nhà cái hợp pháp, được cấp phép hoạt động bởi First Cagayan Leisure & Resort Corporation CEZA và đã có hơn 10 năm hoạt động trên thị trường.

- W88 cung cấp tới khách hàng tất cả sản phẩm, trò chơi áp dụng nền tảng công nghệ tiên tiến hàng đầu châu Á như cá cược thể thao, thể thao điện tử, sòng bạc trực tuyến, slots, bắn cá…

- Nền tảng W88 cá cược được kiểm định bởi nhiều tổ chức công nghệ lớn như BMM, Goddady.com,…hướng đến tính an toàn cao nhất cho nền tảng dữ liệu khách hàng.

- W88 rất có tiếng trong làng thể thao thế giới nhờ vào việc hợp tác với hàng loạt CLB bóng đá lớn như Burnley FC, Fullham FC, Argentine FA, Crystal Palace FC,…

- Nhờ vào chất lượng sản phẩm luôn được nâng cao, dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp qua nhiều kênh như live chat, W88 Zalo/Telegram… đã giúp cho W88 nhiều năm liên tiếp lọt vào danh sách nhà cái uy tín tại Việt Nam theo bình chọn của cộng đồng thành viên cũng như cộng đồng cược thủ lão làng.

Các lưu ý khi đăng ký tài khoản tại W88

Để được trải nghiệm đầy đủ các trò chơi trên trang chủ W88, bạn cần thực hiện bước đăng ký tài khoản. Trước đó, bạn nên tham khảo một số điều kiện được quy định rất cụ thể tại nhà cái.

- Tại nhà cái W88, bạn chỉ được đăng ký duy nhất một tài khoản dựa theo thông tin cá nhân trên thẻ CCCD và tài khoản ngân hàng sẽ giao dịch.

- Toàn bộ giao dịch của bạn thực hiện tại W88 là hoàn toàn miễn phí. Trừ trường hợp ngân hàng mà bạn sử dụng có áp dụng biểu phí riêng cho khách hàng cá nhân.

- Tuỳ thuộc vào mỗi phòng chơi sẽ áp dụng mức tiền cược khác nhau tuỳ thuộc vào năng lực tài chính hay nhu cầu cá nhân của bạn. Đặt càng nhiều, cơ hội nhận thưởng của bạn sẽ càng cao.

Các sản phẩm cá cược tại W88

Sau khi thao tác W88 login, bạn có thể tham khảo và trải nghiệm với các sản phẩm giải trí cực kỳ thú vị.

Cá cược thể thao

Được thiết kế theo phong cách thực sự khác biệt cho phép bạn thoải mái theo dõi các trận đấu thể thao hấp dẫn nhất.

- Gồm 7 sảnh chơi khác nhau bao gồm: SABA, BTi, SBO, SABA C, CMD, v-Thể thao 1, v-Thể thao 2.

- Trung bình mỗi ngày diễn ra hơn 18,500 trận đấu với đa dạng tỷ lệ cược khác nhau: cược châu Á, cược Malay, cược Indo, cược HongKong…

- Các môn thể thao phổ biến đều có mặt sẵn sàng tại W88 như bóng đá, bóng rổ, bóng bàn,…rất đa dạng. Bạn chỉ cần lựa chọn trận đấu, đặt cược theo bảng kèo do nhà cái cung cấp và chờ đợi tiền thưởng cập nhật về tài khoản nếu giành chiến thắng.

- Bên cạnh thể thao truyền thống, nhà cái còn hỗ trợ cá cược thể thao ảo khá thú vị. Bạn sẽ đặt cược với đua ngựa ảo, bóng rổ ảo…bất cứ lúc nào có nhu cầu mà không bị giới hạn về mặt thời gian.

Cá cược thể thao điện tử

Sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai có niềm đam mê với các trò chơi thể thao điện tử.

- Gồm các sảnh chính bao gồm SABA Sports, TF Gaming, BTi Sports, CMD eSports.

- Trải nghiệm cược chuyên nghiệp thông qua các thao tác rất đơn giản và dễ dàng.

- Rất nhiều giải đấu hấp dẫn liên tục được W88 cung cấp, nổi bật như game Liên minh huyền thoại, Valorant…

Sòng bạc trực tuyến

Đây là một trong những sản phẩm thành công nhất trong quá trình hoạt động của W88.

- Sảnh chơi được thiết kế theo phong cách đậm chất Las Vegas, chân thực và công khai.

- Nhiều sản phẩm W88 casino thú vị, nổi bật như Baccarat, Roulette, Poker,…

- Người chia bài thật đã trải qua quy trình đào tạo kỹ năng rất bài bản và khéo léo.

Slots

Với hàng trăm ngàn tựa game máy đánh bạc, chắc chắn sẽ đáp ứng tối đa sở thích của bạn.

- Các nhà cung cấp slot game đều là những tên tuổi lớn như Gameplay, Microgaming, Playn’GO, QTech, Playtech..

- Các trò chơi được cập nhật liên tục với những tựa game hot nhất, tỷ lệ trả thưởng cạnh tranh cùng các giải thưởng jackpot có giá trị khủng.

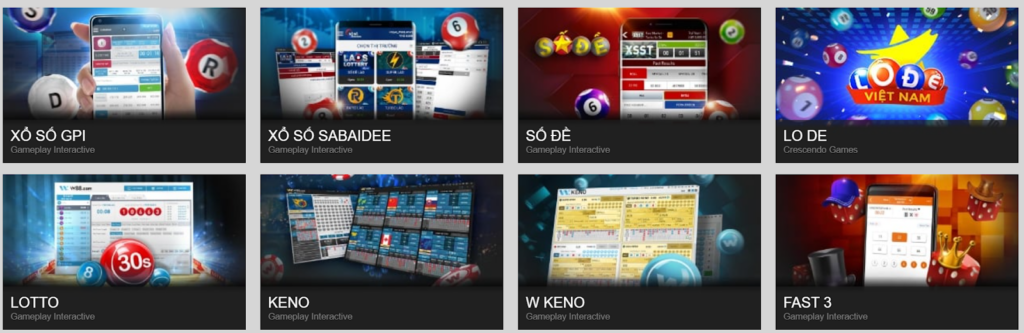

Xổ số

Nơi giấc mơ thành tỷ phú của bạn có thể được hiện thực hoá nhanh nhất.

- Cập nhật kết quả từ nhiều quốc gia khác nhau nhằm tăng thêm sự lựa chọn cho người tham gia.

- Tỷ lệ thanh toán cao hơn và nhanh hơn, chỉ mất khoảng từ 20s là bạn đã cá kiếm được một khoản tiền lớn lên tới hàng tỷ đồng.

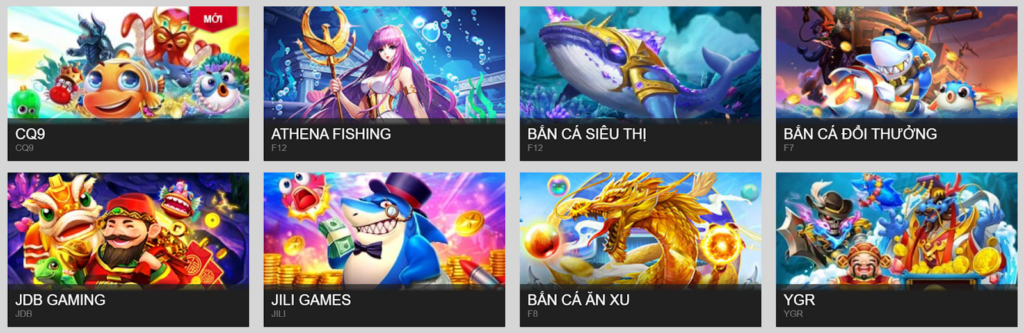

Bắn cá

Giải trí đúng nghĩa và nhận thưởng đúng nhất tại bắn cá W88.

- Số lượng game cực kỳ đa dạng, bắn cá đổi thưởng, bắn cá siêu thị, bắn cá ăn xu…

- Thiết kế trò chơi sinh động, nền tảng đặt cược được tối ưu hoá hỗ trợ thành viên tham gia nhanh chóng.

- Nhiều phần thưởng hấp dẫn và giá trị đang có mặt tại bắn cá W88 để chờ bạn khám phá.

Trò chơi

Ý tưởng của W88 là tạo ra một sân chơi đặc biệt riêng cho thành viên của mình đã rất thành công.

- Hơn 40 trò chơi khác nhau được phối hợp phát triển cùng các công ty game có tên tuổi như KingMidas, Jili, Microgaming, Pragmatic Play…

- Game bài không còn căng thẳng mà trở nên vui nhộn hơn cùng với các nhân vật hoạt hình thú vị, hệ thống RNG hoạt động liên tục đảm bảo kết quả bạn nhận được là hoàn toàn minh bạch.

P2P

Dành riêng cho người chơi đam mê game bài poker.

- Các ván bài hấp dẫn với nhiều tỷ lệ cược khác nhau.

- Nhiều giải đấu thú vị liên tục diễn ra tại W88 tạo cơ hội để bạn chứng minh được năng lực, đồng thời sở hữu thật nhiều phần thưởng có giá trị.

Làm thế nào để chơi cá cược tại W88 hiệu quả nhất?

Nếu chỉ chơi dựa theo cảm tính cá nhân chắc chắn bạn sẽ rất khó để giành được chiến thắng. Hãy thử áp dụng một số kinh nghiệm do các chuyên gia lâu năm hướng dẫn như sau:

- Chỉ tham gia vào trò chơi mà bạn đã hiểu rõ về luật chơi, bao gồm giới hạn đặt cược, tỷ lệ thanh toán, các tính năng…Việc thử thách với một sản phẩm hoàn toàn mới mẻ sẽ khiến bạn bị mơ hồ, không tự tin vào các quyết định của mình.

- Tìm hiểu kỹ về cơ hội trúng thưởng của từng kèo cược khác nhau, ưu tiên nhiều hơn cho những dự đoán được đánh giá là mang đến tỷ lệ thắng tốt hơn so với lựa chọn khác.

- Chủ động với nguồn tiền của mình, đặt cược có chừng mực, tránh trường hợp dồn quá nhiều vào một ván để mất đi sự cân bằng tài chính.

- Khi cần thiết hãy áp dụng chiến lược chơi như cược gấp thếp, tách bài, ghép bài…để tăng thêm sự hiệu quả cho các lá bài.

- Tâm lý tự tin và bình tĩnh cũng là một yếu tố quan trọng để quyết định cho sự thành hay bại của bạn trong ván cược đó.

Những mẹo chơi này chúng tôi khuyến khích bạn áp dụng tốt nhất đối với cá cược thể thao và sòng bạc trực tuyến. Với các sản phẩm còn lại sẽ tuỳ thuộc vào tính chất, tính năng và tỷ lệ thanh toán thưởng tương ứng để bạn vận dụng kinh nghiệm linh hoạt.

Trải nghiệm ứng dụng W88

Sự nỗ lực của W88 còn được thể hiện qua việc cung cấp ứng dụng W88 rất năng động và hoàn toàn miễn phí. Các sản phẩm W88 mà bạn có thể trải nghiệm trên điện thoại của mình gồm có:

- W88 LITE: Dành riêng cho hệ điều hành Android và iOS với số lượng sản phẩm được giữ nguyên, không thay đổi.

- Club W88: Hỗ trợ cho nền tảng Android, HTML5 và iOS với các sản phẩm chủ đạo gồm casino trực tuyến, thể thao, slot, trò chơi, xổ số.

- Poker: Ứng dụng giành riêng cho người chơi poker trên điện thoại sử dụng iOS hoặc Android.

- Phần thưởng W88: Đây là ứng dụng tích luỹ điểm thưởng rất thú vị áp dụng cho tất cả đối tượng thành viên tại nhà cái.

Việc tải và cài đặt các ứng dụng trên tương đối đơn giản. Thao tác nạp tiền W88 hay rút tiền W88 cũng đều được xử lý mượt mà, tức thì để không làm gián đoạn cuộc chơi của bạn.

Tham gia W88 ngay!

W88 tự hào là địa chỉ cá cược uy tín, hấp dẫn mà bạn nên tin tưởng để bắt đầu. Với đa dạng các sản phẩm chất lượng, được cập nhật liên tục cùng các ưu đãi có giá trị dành cho các thành viên mới hay thành viên trung thành, bạn hãy nhanh tay truy cập và trở thành một thành viên của cộng đồng W88 Việt Nam. Chắc chắn bạn sẽ không thất vọng!